LEBENSLÄUFE

Magda Janzen

Magda Janzen wurde 1913 in Schnelsen geboren. Sie war das zweite von insgesamt drei Kindern von Hermann und Helene Janzen. Magda Janzen wuchs in Quickborn in der Kieler Straße 138 auf, erlernte keinen Beruf und war vermutlich schon als Heranwachsende psychisch erkrankt. Mit 18 Jahren diagnostizierten Ärzte im Kreiskrankenaus Pinneberg bei ihr Schizophrenie. Im April 1932 wurde Magda Janzen in die Landesheil- und Pflegeanstalt in Neustadt in Holstein verlegt. Die psychiatrische Anstalt verfügte 1933 über 1373 Betten, bevorzugte als Heilmethode Arbeitseinsätze und war darauf ausgerichtet, Patienten ruhig zu stellen, zu verwahren und zu isolieren. Magda Janzen soll fixiert worden sein, sie habe Dauerbäder ertragen müssen und die Beruhigungs- und Schlafmittel Scolpolamin und Veronal bekommen, die in hohen Dosen zu Apathie und Willenlosigkeit führen. Ende 1933 wurde sie nach Quickborn entlassen, aber nur drei Monate später wies sie der Arzt Werner Jungclaussen wieder nach Neustadt ein. (Jungclaussen gehörte seit 1.10.1932 zur NSDAP-Ortsgruppe Quickborn und seit 1.6.1933 zur SS, brachte es in der 4. SS-Standarte zum Sturmführer)

Magda Janzen wurde am 31. Juli 1941 mit 31 anderen Patienten in die Tötungsanstalt Bernburg deportiert und dort umgehend ermordet. Auf der Sterbeurkunde, die ihrer Familie zugestellt wurde, ist sie angeblich an einer septischen Mittelohreiterung am 15. August 1941 gestorben. Die zugestellte Urne wurde am 3. September 1941 auf dem Quickborner Kirchfriedhof beigesetzt.

Seit dem 13. Januar 2016 erinnert ein Stolperstein in der Kieler Straße 138 in Quickborn an Magda Janzen.

Quelle: www.spurensuche-kreis-pinneberg.de

Auf den Deportationslisten aus Neustadt, die im Landesarchiv Schleswig verwahrt werden, hat der Arbeitskreis Cap Arcona den Namen Magda Janzen nicht gefunden. Demzufolge steht ihr Name nicht auf den Gedenktafeln auf dem Ameos-Gelände in Neustadt in Holstein.

Paul Thomsen

Paul Thomsen wurde am 24. Dezember 1908 in Barmstedt geboren. Er erlernte das Schlachterhandwerk, galt als guter und ehrgeiziger Schüler. 1929 zog Paul Thomsen nach Quickborn zu seinen Elteern, die dort eine Gaststätte betrieben. Im Sommer 1934 erkrankte er, kam in das Kreiskrankenhaus Pinneberg und wurde wegen diagnostizierter Schizophrenie am 10. Juli 1934 in die Landesheil- und Pflegeanstalt Neustadt in Holstein verlegt. Die Ärzte sahen in Paul Thomsen einen „Erbkranken“ und erwirkten einen „rechtskräftigen“ Sterilisierungsbescheid. Ende 1934 wurde Paul Thomsen entlassen, aber im Mai 1941 wieder in Neustadt eingewiesen. Am 28. September 191 wurde Paul Thomsen mit 70 Frauen und 280 Männern in die bereits überfüllte Heilanstalt Neuruppin gebracht und am 21. November 1941 in die Gauheilanstalt Tiegenhof deportiert. Paul Thomsen starb dort am 14. Mai 1944.

Seit dem 1.Dezember 2015 erinnert ein Stolperstein in der Kieler Straße 157 in Quickborn an Paul Thomsen.

Die Anstalt Tiegenhof in der Nähe von Posen wurde am 21. Januar 1945 von der Roten Armee befreit. Die psychiatrische Einrichtung arbeitete mit fortschrittlichen Heilmethoden bis die deutsche Wehrmacht Polen besetzte und die polnischen Ärzte durch reichs- und volksdeutsche Ärzte ersetzte. In Tiegenhof wurden polnische und jüdische Patienten zunächst in Gaskammern und ab Januar 1940 in mobilen Gaswagen ermordet. Ab Mitte 1940 starben die Patienten durch Überdosierungen von Medikamenten, mangelnde Ernährung und bewusste Unterversorgung. In Tiegenhof sollen in der NS-Diktatur circa 5000 hilfsbedürftige Menschen gestorben sein.

Quelle: www.spurensuche-quickborn.de

Richard Wehde und Johannes Wehde

Richard Wehde wurde am 15. April 1905 in Wankendorf geboren. Er hatte zwei Brüder und zwei Schwestern. Richard Wehde lernte gut in der Schule, galt als Außenseiter und arbeitete als landwirtschaftliche Hilfskraft. Weil er sich immer mehr insich zurückzog., verbrachte er 1927 und 1931 jeweils einige Tage in der Nervenklinik in Kiel. Am 24. Juli 1931 wurde er von Kiel in die Landesheil- und Pflegeanstalt Neustadt in Holstein verlegt. Richard Wehde flüchtete von dort am 26. August 1931 und tauchte vier Tage später bei seinen Eltern in Stolpe auf, die dort ein Alten- und Pflegeheim betrieben. Sein Vater brachte ihn am 2. September 1931 nach Neustadt zurück. In der psychiatrischen Einrichtung arbeitete Richard Wehde vor allem im Garten. Am 14. Juni 1941 wurde Richard Wehde in die Landesheilanstalt Königslutter in Ostniedersachsen verlegt und von dort am 9. Juli 1941 in die Tötungsanstalt Bernburg verschleppt und umgehend ermordet.

Johannes Wehde wurde am 12. Januar 1909 geboren. Er ging bei Malermeister Adolf Busdorff in die Lehre. Möglicherweise wurde er aus Liebeskummer gemütskrank. Johannes Wehde wurde in der Nervenklinik Kiel untersucht und am 27. Februar 1937 in die Landesheil- und Pflegeanstalt Neustadt in Holstein eingewiesen. Auch weil eine Großtante den Freitod gewählt hatte, meldeten behandelnde Ärzte Johannes Wehde am 9.2.1937 als „erbkrank“ und ließen ihn am 25. Juni 1937 sterilisieren. Er wurde wie sein Bruder Richard Wehde für schizophren erklärt. Gemeinsam kamen die Brüder am 14. Juni 1941 in die Landesheilanstalt Königslutter und von dort am 9. Juli 1941 in die Gaskammer in Bernburg. Der Vater Johannes Wehde erhielt die Urnen seiner beiden Söhne per Post, ihre Totenscheine wiesen dasselbe Datum, dieselbe Uhrzeit und dieselbe Todesursache „Diphterie“ auf.

Quelle: www.stolpe-am-see.de

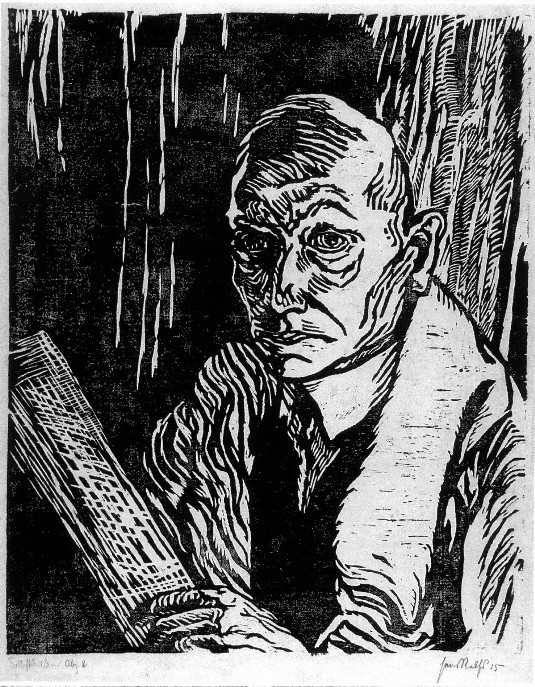

Hans Ralfs

Hans Ralfs wurde 28. August 1883 in Preetz geboren. Der Sohn eines Postbeamten studierte von 1902 bis 1907 an der Großherzoglich-Sächsischen Kunstschule in Weimar. 1903 lernte Ralfs in Weimar im Kreis der Kunstfreunde um Harry Graf Kessler Edvard Munch kennen und traf sich mit Max Beckmann und Marcus Behmer. 1913 wirkte Hans Ralfs als Charakterdarsteller in der Schauspielertruppe Ilmenau mit. Im Ersten Weltkrieg war Ralfs von 1914 bis 1918 Soldat.

1919 setzte er seine künstlerische Arbeit fort und gründete in Kiel eine eigene Malschule. 1924 begann zwischen Hans Ralfs und Ernst Barlach eine Freundschaft, die bis zu Barlachs Tod 1938 dauerte. 1922/23 kam Ralfs in die neurologische Abteilung der Kieler Universitätsklinik. 1924 endete die Verlobung mit Dorothea Ehrich aus Neumünster. In den Jahren seines unsteten Lebenswandels − immer wieder unterbrochen durch Klinikaufenthalte − sicherte Hans Ralfs seinen Lebensunterhalt als Handwerker und Journalist sowie durch Vorträge. 1924 betätigte er sich als Anstreicher in Hamburg und als kirchlicher Inkasso-Bote in Kiel.

Wegen "Eigentümlichkeiten seines Charakters“ wurde der Künstler 1935 in die Neustädter Provinzial Heil- und Pflegeanstalt eingewiesen. In einem eigens eingerichteten Atelier malte Hans Ralfs weiter und lernte in der Anstalt Friedrich Schröder Sonnenstern kennen. Bei Freigängen in Neustadt besorgte sich Ralfs das nötige Malmaterial bei einem Glasermeister. Finanzielle Unterstützung erhielt er von Friedrich Karl Gotsch, Ernst Barlach und dem Kieler Kaufmann Heinrich Wieben.

Gemeinsam mit anderen Patienten wurde Hans Christian Ralfs am 1. Juni 1942 in die Anstalt Meseritz- Obrawalde verbracht, in der Euthanasie betrieben wurde. Das medizinische Personal tötete Patienten mit Giftspritzen, das war die bevorzugte Tötungsart im Mordhaus Obrawalde, schrieb Ralfs in seinem Bericht für die Rote Armee, die die Patienten Ende Januar 1945 befreite. Hans Ralfs lebte - typhuskrank und unterernährt - nur noch wenige Monate und starb am 21. April 1945.

Zu Ehren des Malers und Graphiker heißt das Kunsthaus des Ameos Klinikum Neustadt Hans Ralfs-Haus. Der Großteil seines umfangreichen Werkes ist jedoch verschollen oder befindet sich in nicht bekannten Privatsammlungen.

Hans Ralfs (Holzschnittt)

Bereitgestellt von Anke Kessenich (Leiterin Hans Ralfs-Haus)

Charlotte Ellerbrock

Charlotte Ellerbrock wird am 1. Oktober 1888 in Kayhude/Kreis Segeberg als Tochter des Zimmermanns Hans Hinrich Sahling und seiner Frau Catharina geboren. Sie hat auf einem Bauernhof gearbeitet. Im Alter von 31 Jahren heiratet sie 1919 den Maurergesellen Johann Carl Willy Ellerbrock (1886-1959), der aus einer Arbeiterfamilie aus Volksdorf stammt. 1920 wird Tocher Anita (1920-2008) geboren. Das zweite Kind stirbt früh.

Charlotte Ellerbrock beginnt mit etwa 45 Jahren an Depressionen zu leiden.Die näheren Umstände ihrer Zwangseinweisung in die geschlossene Abteilung des Krankenhauses Neustadt sind nur bruchstückhaft überliefert. Anscheinend hatte Charlotte Ellerbrock an einem Strandfest teilgenommen und war durch ausgelassenes Tanzen „aufgefallen“. Als Nr. 5794 mit der Diagnose Involutionspsychose , was so viel wie Schizophrenie im höheren Lebensalter bedeutet, wird sie „behandelt“.

Tochter und Ehemann Ellerbrock versuchen von Volksdorf aus, Kontakt zur ihr auf zu nehmen und sie nach Hause zu holen. Die 18jährige Anita macht sich auf den Weg nach Neustadt. Sie will mit dem zuständigen Arzt über die Entlassung ihrer Mutter sprechen. Während des Gesprächs wird sie Zeugin, wie der Arzt beginnt, auf seine Patientin einzuschlagen. Fassungslos und unverrichteter Dinge kehrt das junge Mädchen nach Volksdorf zurück. Sie wird die Mutter nicht lebend wiedersehen.

Von Neustadt aus wird Charlotte Ellerbrock vorübergehend in „andere Irrenanstalten“ verlegt. Eine Zwischenstation ist Friedrichsberg in Hamburg. Als nächster Eintrag steht im Neustädter Entlassungsbuch, dass die Nr.6126 am 26.9.1941 per Sammeltransport mit 18 anderen Frauen in das Landeskrankenhaus Neuruppin verbracht wurde.

Im Mai 1942 erhält ihre Familie ein Schreiben aus der Stadt Gnesen im besetzten Polen:

„Die Direktion der Gauheilanstalt Tiegenhof bei Gnesen teilt mit:

Die Charlotte Christine Ellerbrock wohnhaft in Hamburg-Volksdorf, Lerchenberg 39 ist am 9. Mai 1942 um 13 Uhr 45 Minuten in Tiegenhof, Kreis Gnesen verstorben.

Todesursache: Allgemeine Körperschwäche. Der Standesbeamte Bauer“

Mit der Sterbeurkunde erhält die Familie auch die Mitteilung, dass sie an der Beerdigung in Gnesen teilnehmen könne. Anita ist tagelang allein unterwegs, bis sie im fernen Polen den Beerdigungsplatz erreicht hat. Sie wundert sich, dass lediglich ein enges flaches Loch ausgehoben worden ist. Trotzdem soll der Sarg ihrer Mutter auf irgendeine Weise da hineingebracht werden. Der Anblick ist entsetzlich. Nach ihrer Rückkehr gibt Anita ihrem Vater gegenüber zu: „Ich hätte lieber nicht zu Mutters „Beerdigung“ fahren sollen.“

Quellen: Interviews mit Anita Plambeck 2003, mit Carmen Plambeck 2006 und 2008-2012; Aufnahmebuch 1938, Entlassungsbuch 1941 LKH Neustadt, Holstein, Auskunft daraus über M. Freudenberg, Ameos-Klinikum für Psychiatrie und Neurologie in Neustadt/ Holstein; Interview im Krankenhaus Dzienkanka, Polen; Urzad Stanu Cywicnego,Gniezno (Rathaus Gnesen). Recherche: Ursula Pietsch, Mai 2013